横浜市、東急株式会社、昭和大学は、三者が協力して進めている藤が丘駅周辺の再開発の方針を示した「藤が丘駅前地区再整備基本計画」を公表した。

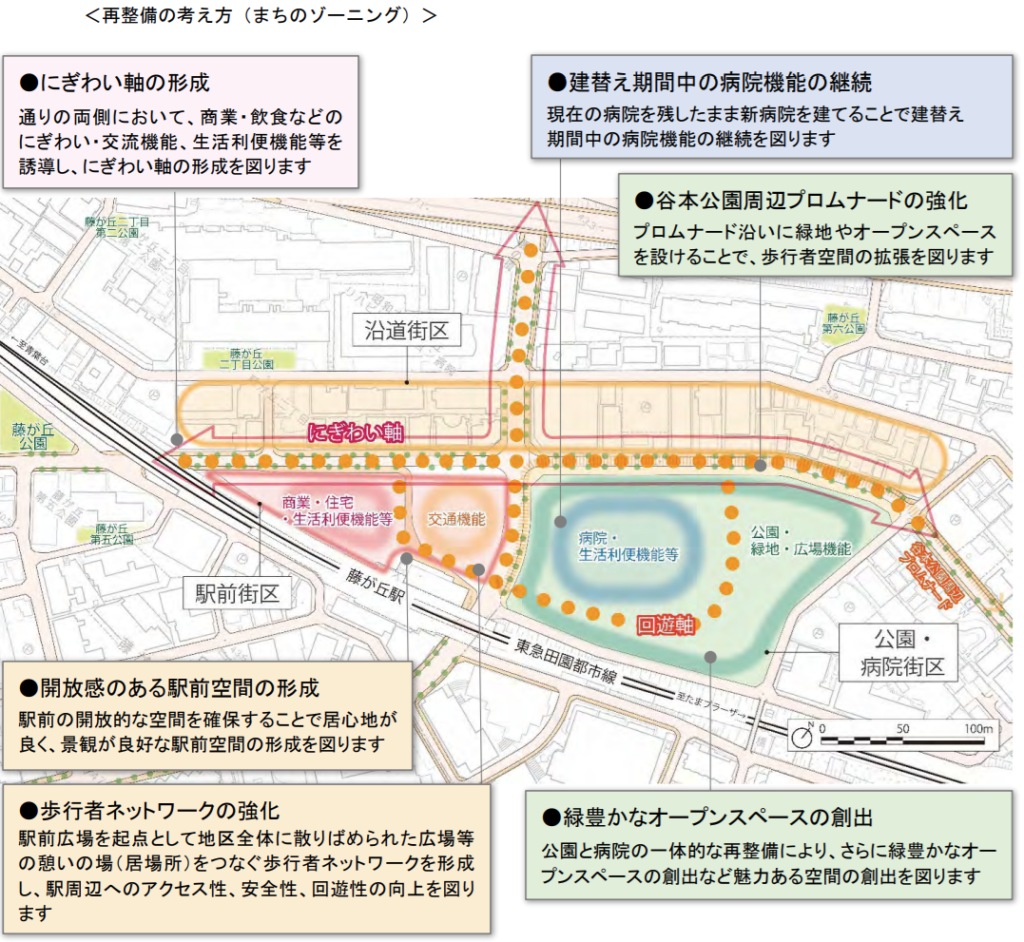

これによると、医療施設がまちなかに立地する特徴を生かし、隣接する駅前施設や公園、商店街と連携した一体的なまちづくりを行い、地域の魅力向上を図る構想としている。

医療施設は単独で建設や建て替えが行われるケースが多いが、都心で老朽化が進む医療機関は建て替え代替地の確保が困難である場合が多い。地域住民の暮らし方に考慮しながら、行政や関連地元企業等と共同でまちづくり・再開発を行う手法は、駅近医療施設にとって参考となる事例。

藤が丘の歴史

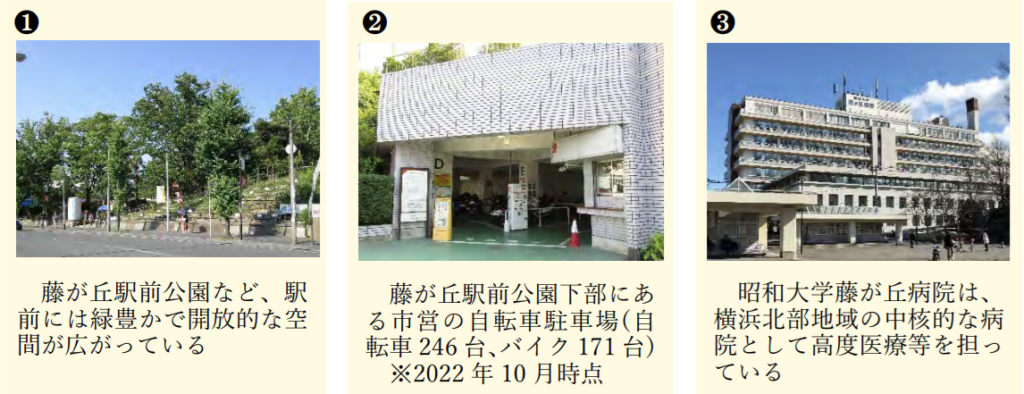

1966年に東急田園都市線「溝の口~長津田間」開業し、翌67年に藤が丘ショッピングセンター(SC)が開業。1975年には、昭和大学の2番目の教育病院として藤が丘病院が開院。現在、老朽化が進みつつある昭和大学藤が丘病院(築49年)や藤が丘ショッピングセンター(築57年)の建替えなどの機能更新が求められていた。

青葉区の人口は令和7年をピークに減少に転じることが予測されており、生産年齢人口も徐々に減少する一方、65 才以上の高齢者が増加してきており、令和2年には高齢者の割合が21%を超えた超高齢社会となることが予測されている。(※1:横浜市都市計画マスタープラン青葉区プラン「青葉区まちづくり指針」(平成 29(2017)年 9 月))

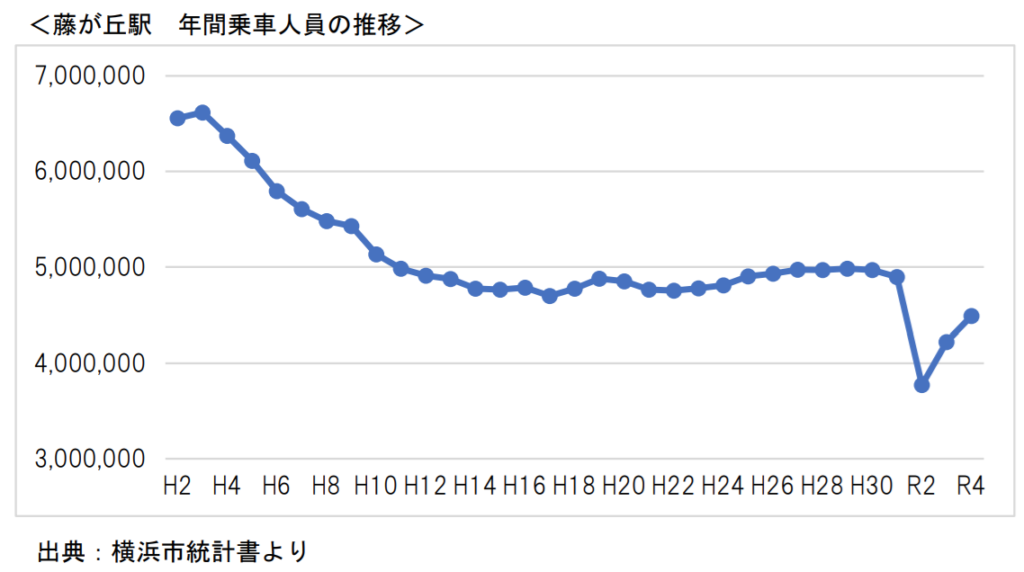

藤が丘駅の乗降客数は約2.5万人/日(2022年度)で、区内の田園都市線で2番目に少ない駅であるが、駅前には地域中核病院である昭和大学藤が丘病院が立地、周辺には医療施設が集積しているエリア。

藤が丘駅周辺の産業は「医療・福祉」と「サービス業」が増加する一方、「卸売業・小売業」、「飲食サービス業・生活関連サービス業・娯楽業」は減少しており、駅周辺の商業需要が区内の他地域で補われている可能性が指摘されている。

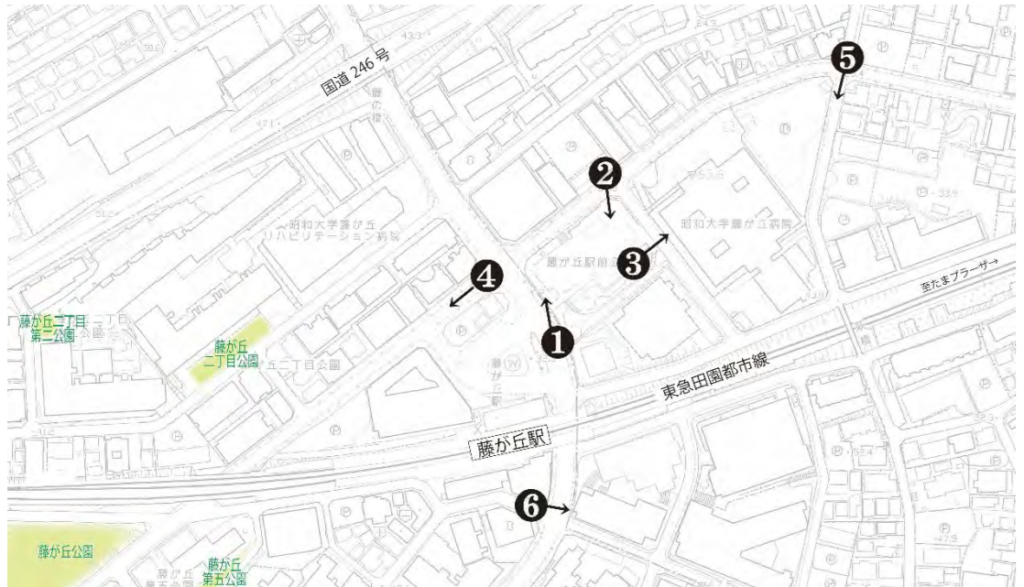

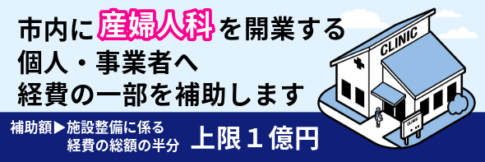

再整備対象エリアは、藤が丘駅北側、国道246号線の間の約6haの区域。

本計画では、土地利用状況や土地所有状況等を考慮して、「公園・病院街区」「駅前街区」「沿道街区」の3つの街区を設定している。

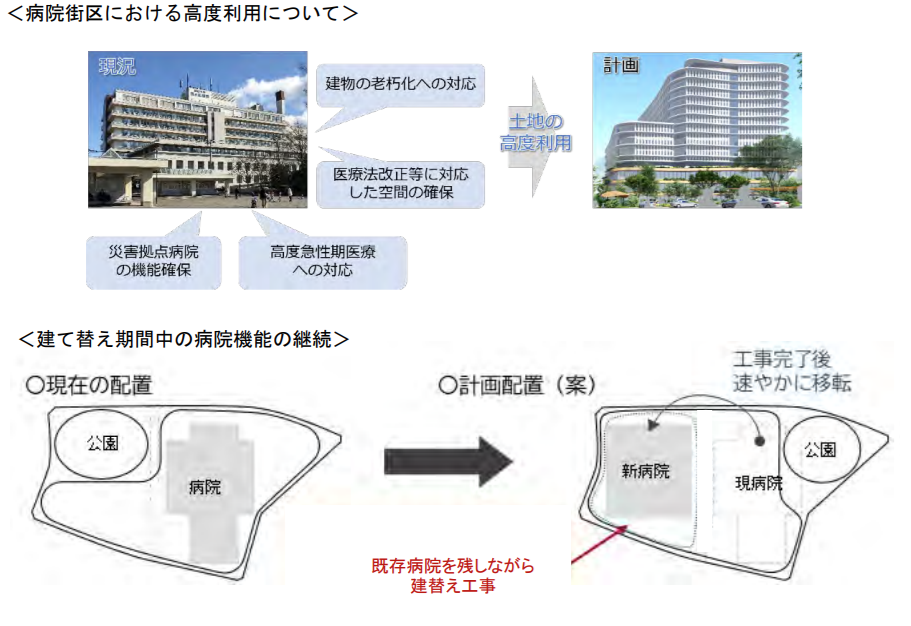

病院街区では、横浜北部地域の中核的な病院として、建替え期間中の継続的な機能維持や高度医療への対応、及び再整備後には公園と病院において、緑豊かで一体的な魅力的ある空間形成づくりを図る計画。

昭和大学藤が丘病院 医療サービス提供に必要な機能更新

- 昭和大学藤が丘病院は、横浜北部地域の中核的な病院として適切な医療サービス提供と地域医療貢献を担っていますが、築 49 年が経過し、高度医療への対応と医療法等の基準遵守(面積等のスペース不足)や、耐震性への課題を抱えており、建替えによる機能更新が求められています。

- 建替え後も引続き、現状と同等規模の医療機能を確保し、高度急性期医療への対応、災害拠点病院としての役割を担う必要があります。

- 建替え期間中も、上記の役割を担い続け、地域の皆さまが引続き安心して医療を受けられるよう、既存病院を残し医療機能を継続することが望まれます。

また、現状と同等程度の医療機能確保、高度急性期医療に対応するための空間(面積・階高)等の確保、災害拠点病院としての機能を確保するため、土地の高度利用(容積率 400%・高さ60mを上限)を図るものとしている。

出所:横浜市都市整備局、東急株式会社、学校法人昭和大学 「藤が丘駅前地区再整備基本計画」(令和6年3月)

コメントを残す